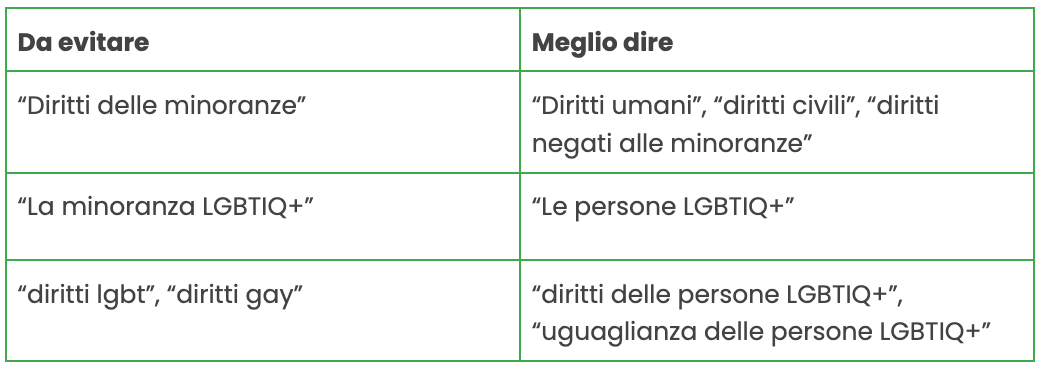

10 punti per l’informazione sui temi LGBTIQ+

I 10 punti di Gaynet

sono uno strumento pratico per le redazioni e per chiunque voglia approfondire i temi e il linguaggio connessi alle persone LGBTIQ+ e all’ambito SOGIESC (Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expression, Sexual Characteristics).

L’utilizzo di una lingua corretta e rispettosa non è infatti una mera questione di registro lessicale.

A fare la differenza non è solamente la scelta delle parole (il cosiddetto “politicamente corretto”), ma il contesto, la connotazione, la scala di valori che ogni parola porta con sé e promuove.

Anche i termini apparentemente più innocui possono veicolare stereotipi e pregiudizi.

In redazione

Come riportare le dichiarazioni di esponenti della politica, rappresentanti delle istituzioni o della cultura, dello spettacolo, dello sport? Come scrivere in maniera rispettosa delle persone LGBTIQ+ nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile?

Di seguito qualche consiglio semplice ed efficace in linea con il Testo unico dei doveri del giornalista

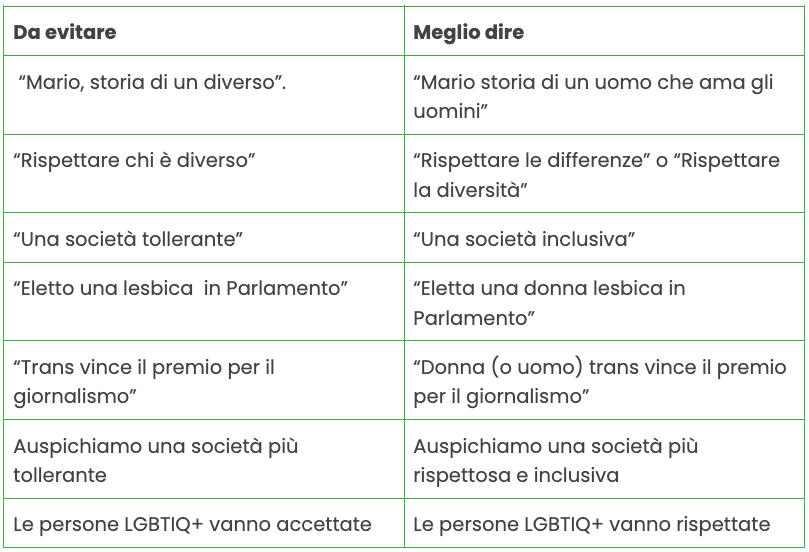

2) La parola Minoranza. Qualche considerazione

Alcuni suggerimenti

L’espressione diritti delle minoranze è concettualmente sbagliata perché lascia intendere che le minoranze hanno bisogno di diritti particolari, mentre si tratta di riconoscere loro gli stessi diritti di tutte le altre persone,negati loro in quanto minoranze.

Sulla scia del concetto psicologico di minority stress (stress da minoranza), è stato recepito anche nel linguaggio ufficiale dell’Unione Europea l’espressione sexual minorities, minoranze sessuali.

L’uso del termine “minoranza”, riferito alle persone LGBTIQ, è però altamente fuorviante per almeno tre motivi:

si riferisce a persone molto diverse tra loro,

si parla di numeri molto difficili da quantificare,

ci si riferisce a persone che rivendicano diritti universali.

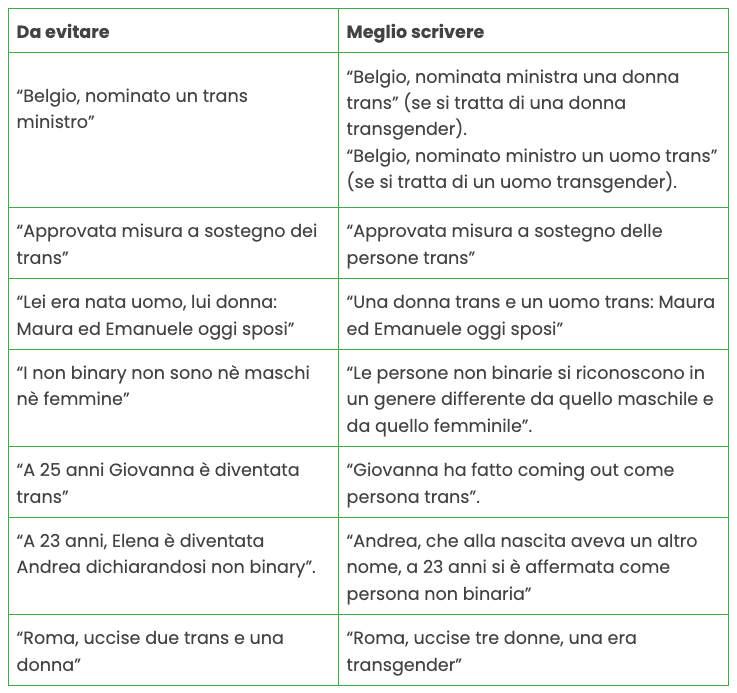

3) Le persone transgender e non binarie

Alcuni suggerimenti

La parola trans, abbreviazione tanto di transgender quanto di transessuale (parola a ormai desueta) va sempre usata come aggettivo e non come sostantivo: una persona trans, non un trans o una trans.

Ricordiamo con insistenza che il genere grammaticale va accordato con il genere di elezione della persona, non con quello assegnato alla nascita, a prescindere dal percorso di affermazione di genere.

Una donna trans è una persona che si identifica nel genere femminile, mentre un uomo trans è una persona che si identifica nel genere maschile.

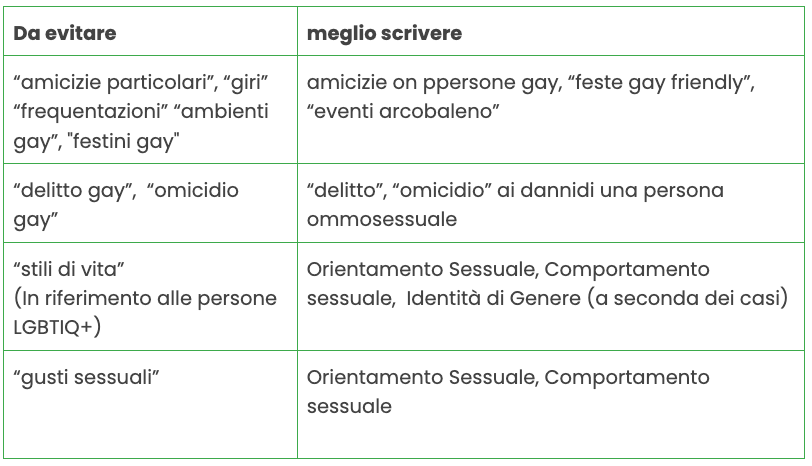

4) Le parole della Cronaca

Alcuni suggerimenti

Nel riferirsi alle persone LGBTIQ+ è fondamentale evitare locuzioni quali ambienti gay, ambienti trans, o ancora amicizie particolari, giri, frequentazioni. Queste espressioni vanno definitivamente archiviate perché discriminatorie.

Evitare anche le espressioni omicidio gay, omicidio trans, etc. perché caratterizzano negativamente la totalità delle persone LGBTIQ+, e perché l’omicidio non ha orientamento sessuale. A essere gay sono la vittima dell’omicidio o l’omicida.

Lo stesso vale per le espressioni ambienti gay, aggressione a sfondo omosessuale che contengono un commento implicito e giudicante sul comportamento delle persone omosessuali. D’altronde un’aggressione tra persone etero non verrebbe mai presentata come aggressione a sfondo etero. Dunque…

Bisogna prestare attenzione anche all’uso delle virgolette (“papà” o “mamme” gay) che possono sminuire o screditare queste figure tra le persone LGBTIQ+ e minarne le credibilità.

Bisogna evitare espressioni come condizione omosessuale che richiamano un significato clinico privo di ormai di significato dal 1990.

Un’altra espressione da evitare è lobby gay.

A differenza della lingua inglese da cui proviene, in italiano lobby ha un significato negativo. Va evitata perché non si tratta di interessi di parte perorati da un una comunità omogenea che cura i propri interessi a discapito di quelli altrui ma di un gruppo eterogeneo di persone che viene discriminato per l’orientamento sessuale e l’identità di genere. L’allargamento delle categorie di persone che beneficiano dei diritti umani è una conquista democratica per tutta la popolazione non la conquista di una minoranza che toglie qualcosa alla maggioranza.

5) Lingua e sessismo

Alcuni suggerimenti

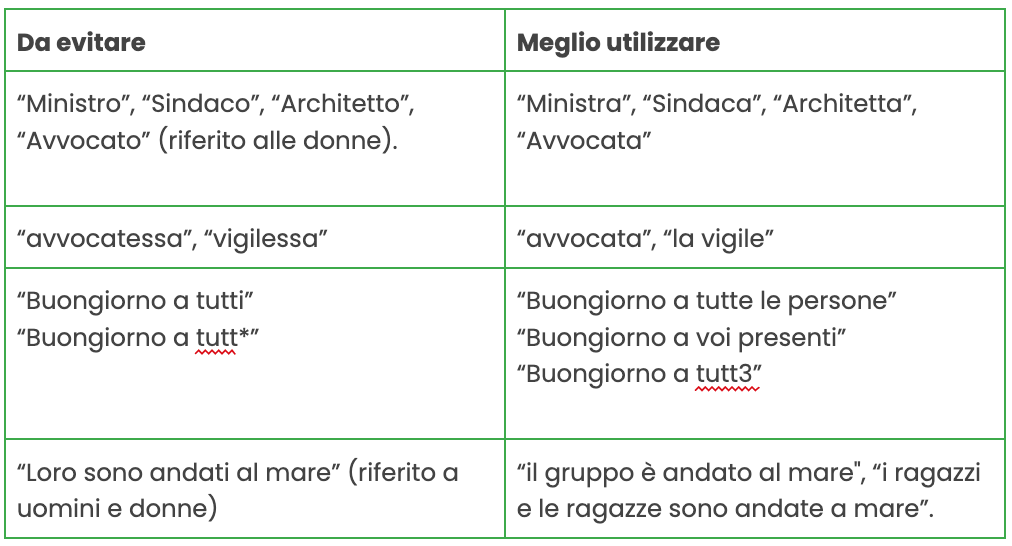

Quello che non si nomina non esiste. Alma Sabatini nel suo “Il sessismo nella lingua Italiana” (1987), suggeriva un elenco di espressioni da evitare per arrivare a nominare sempre le donne, in ogni occasione. Oggi alle istanze di Sabatini (e delle studiose che le sono succedute, da Cecilia Robustelli a Giuliana Giusti) si sono aggiunte le istanze di inclusione delle persone non binarie, che non si riconoscono in nessuno dei due generi grammaticali della lingua italiana.

Per superare il sessismo della lingua, occorre quindi riflettere su due linee d’azione.

- Usare i nomi d’agente e di professione al femminile ogni volta che ci si riferisce alle donne. Evitare l’uso del maschile inclusivo (o sovraesteso, o non marcato) declinando i pronomi al maschile e al femminile, oppure usando forme ambigenere.

Non dire cioè Buongiorno a tutti ma, buongiorno a tutti e tutte, oppure, buongiorno a tutte le persone. Non sempre ci si può sottrarre al maschile inclusivo. L’importante è cercare di evitare che il suo uso diventi un’abitudine. - Evitare i riferimenti al genere.

Buongiorno a tutte le persone usa un sostantivo di genere promiscuo Persona, che è di genere grammaticale femminnile, ma si riferisce tanto agli uomini quanto alle donne (come individuo, che è maschile).

Esistono inoltre segni particolari per evitare di esprimere il genere, come l’asterisco “*” e lo schwa (in italiano Scevà) “ə”, al plurale “3” (vedi oltre) che non sempre sono agevoli.

Per sottrarsi alle indicazioni di genere possiamo comunque modificare il punto di vista dei nostri discorsi. (vedi Leggi di più)

Così, invece di chiedere ti sei divertito? Ti sei divertita?, oppure ti sei divertitə possiamo chiedere è stato divertente? Lo stesso per gli aggettivi. Invece di dire quel vestito ti fa bella, ti fa bello o ti fa bellə possiamo dire quel vestito esalta la tua bellezza.

6) Lesbica è un aggettivo non un insulto

Alcuni suggerimenti

Le donne omosessuali italiane che negli anni ’70 hanno militato tra le fila del femminismo, hanno preso la parola lesbica, patriarcale e discriminatoria, e l’hanno trasformata, con intelligente acume politico, in un termine identitario.

Come per le altre donne, anche le donne lesbiche faticano a vedere riconosciuta la loro specificità nel linguaggio.

In un contesto dove la donna ha poco spazio per l’autodeterminazione, si fatica ad accogliere ed esprimere anche il fatto che le persone omosessuali sono lesbiche e gay.

In italiano infatti gay è usato esclusivamente per gli uomini, a differenza del paese dove questa parla è nata dove è un aggettivo che vale tanto per gli uomini quanto per le donne.

Le donne lesbiche non hanno nell’immaginario collettivo uno statuto a sé e hanno trovato spazio quasi esclusivamente nell’immaginario (erotico) del maschio eterosessuale.

Per una società sessista che mette le donne tra parentesi a cominciare dalla lingua, le donne lesbiche sono ancora più nascoste, ignorate, messe tra parentesi

Il pregiudizio omofobico agisce in maniera diversa su uomini e donne, per questo si parla nello specifico di lesbofobia. Questa differenza è legata all’origine maschilista e patriarcale di tutte le forme di omofobia. Lo sport ci offre in tal senso un esempio chiaro: l’omosessualità maschile nel calcio è vista ancora come qualcosa di scandaloso. L’omosessualità femminile è tollerata, ma spesso non rispettata, perché, in fondo si sa, le lesbiche sono dei maschi mancati. In questo senso, la lesbofobia ha un impatto molto rilevante sulle donne eterosessuali che si accingono a fare sport o intraprendono professioni considerate da uomini.

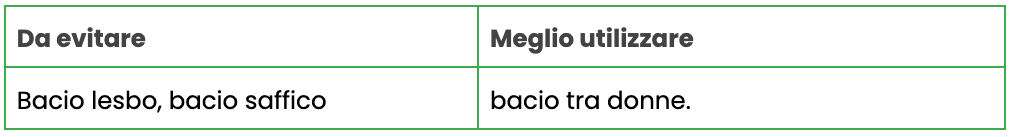

Come per gli altri orientamenti sessuali è sempre meglio usare la parola lesbica come aggettivo e dunque dire una donna lesbica invece di una lesbica.

Attenzione però ad evitare l’impiego dell’aggettivo lesbica, spesso nella sua forma contratta di lesbo, per caratterizzare comportamenti, gesti e categorie universali scrivendo, specialmente negli articoli di costume, società e spettacolo, bacio lesbico, film lesbo, oppure impiegandolo per caratterizzare i titoli di cronaca: Delitto di Ostia: spunta la pista lesbo.

Stesso discorso vale per il vetusto aggettivo saffico.

Fare entrare la parola lesbica nel linguaggio dei media e nell’uso comune, liberandola da connotazioni discriminatorie o erotizzanti, è un un passo importante verso il pieno riconoscimento dell’omosessualità femminile e dei diritti umani delle donne che amano le donne.

7) Tante famiglie

Alcuni suggerimenti

Alcuni concetti importanti

Stepchild adoption e riconoscimento alla nascita

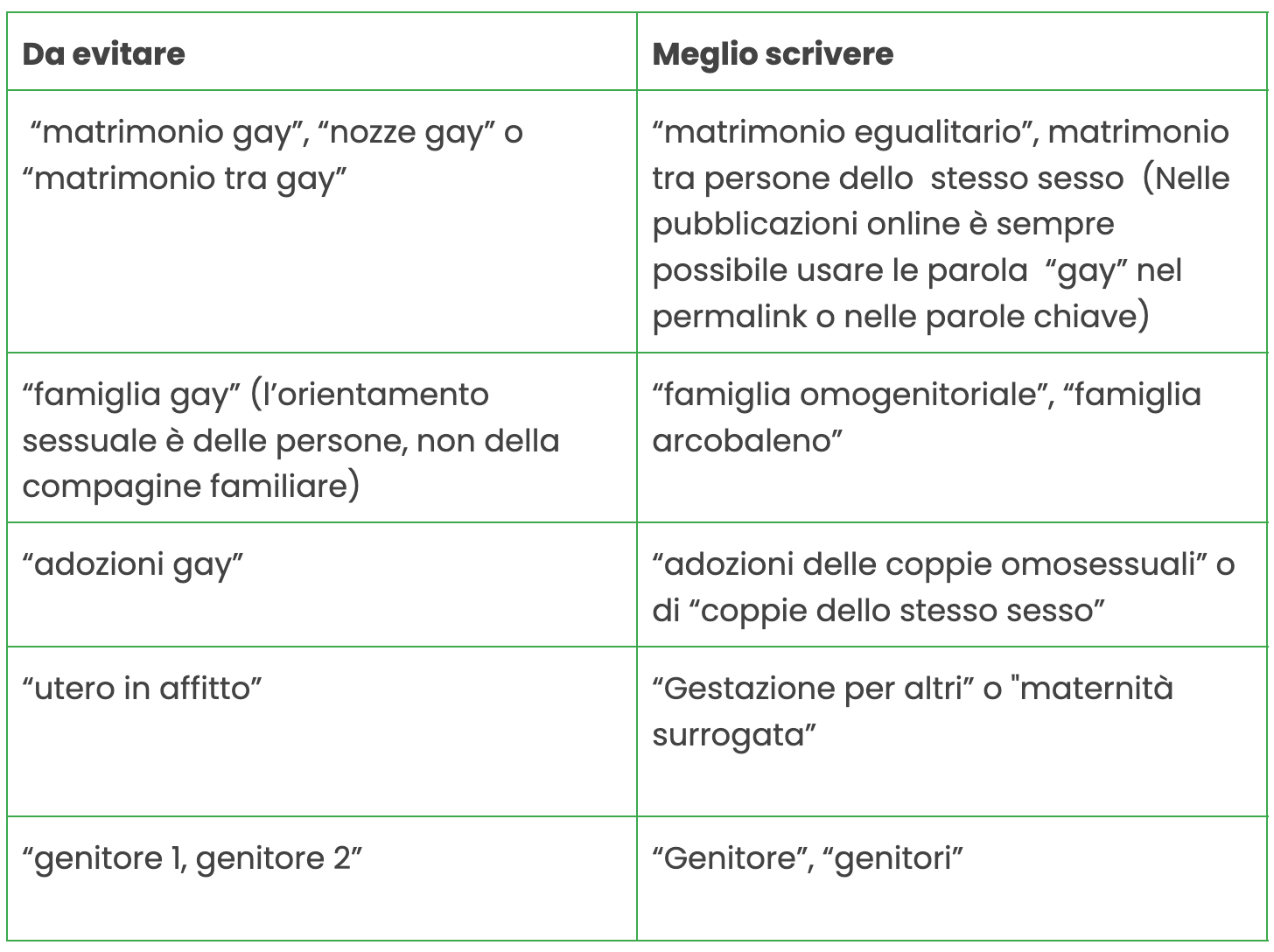

È l’adozione del figlio del partner, che fa capo alla legge sull’adozione in “casi particolari”. Era una soluzione parziale per i figli e le figlie delle famiglie arcobaleno che fu stralciata dalla legge Cirinnà nel 2016. Dal 2023 se ne parla come una possibile soluzione, ma in realtà non è adatta a figlie e figli già nati e/o cresciuti all’interno della coppia, perché richiede anni di procedure giudiziarie difficili e costose e presuppone l’idea di adottare una persona che già vive in una famiglia e ha diritto ad avere due genitori legalmente riconosciuti. La soluzione auspicata dalle famiglie arcobaleno è quella del riconoscimento alla nascita, come avviene per le coppie eterosessuali, anche non sposate.

Certificati di nascita

I certificati di nascita dei figli e delle figlie delle famiglie arcobaleno sono quasi sempre formati all’estero, non essendo consentito in Italia l’accesso alle procedure di PMA per le coppie omosessuali. Alcuni comuni hanno formato in Italia atti di nascita che riconoscono la genitorialità di coppie di donne, ma si tratta al momento di casi isolati.

PMA

Tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita. Si distinguono tra omologhe (dove i gameti provengono dalla coppia) ed eterologhe (dove almeno un gamete proviene da una persona esterna alla coppia). La fecondazione eterologa in Italia è consentita per le coppie eterosessuali, anche non sposate, dal 2014. Le coppie dello stesso sesso e le persone single, in Italia non hanno diritto di accesso alla PMA.

La Gestazione per altri, detta anche maternità surrogata, è una forma di procreazione assistita nella quale una donna, che è già madre, porta avanti una gravidanza per un’altra coppia (i futuri genitori del nascituro o della nascitura). La fecondazione può essere effettuata con spermatozoo (gamete) e ovulo proveniente sia dalla coppia sia da donatori e donatrici esterne ma non da ovulo della madre surrogata. Nel 90% dei casi questa tecnica viene utilizzata da coppie di sesso diverso (uomo-donna) ipossibilitata a procreare a causa della sterilità dell’uomo e o della donna. Evitare sempre l’espressione “utero in affitto”, che è un termine giudicante che presume la presenza di sfruttamento in qualsiasi forma di GPA. A seconda delle diverse leggi che la regolamentano, diverse da Paese a Paese, la GPA assume forme differenti.

GPA Solidale (forma di regolamentazione)

In Italia esiste una proposta di legge elaborata dall’Associazione Luca Coscioni (maggio 2023) per regolamentare anche la gestazione per altri detta Gestazione solidale. L’obiettivo è affermare un quadro di tutele chiaro evitando proibizionismi e zone d’ombra. La GPA solidale prevede che la gestante per altre persone sia libera di decidere, in totale autonomia se, come e quando affrontare una gravidanza per altri. È una donna già madre, in età fertile, in pieno possesso delle proprie capacità di intendere e volere, fisicamente idonea ad affrontare una gravidanza ed economicamente indipendente. L’unico costo previsto durante il percorso di gravidanza solidale è il rimborso delle spese affrontate dalla gestante. Nessun prezzo o corrispettivo economico: l’obiettivo è garantire che ogni donna agisca in piena libertà e autonomia, evitando ogni forma di sfruttamento.

GPA reato universale (proposta di legge)

Proposta di legge della maggioranza Parlamentare che sostiene il Governo Meloni (da ottobre 2022). Partendo dal presupposto che la GPA è già vietata per legge in Italia, la proposta prevede pene anche per chi la effettua all’estero. Sono stati avanzati molti dubbi sulla Costituzionalità della proposta di legge, sui suoi aspetti retroattivi, sul fatto che andrebbe di fatto a “criminalizzare” i figli e le figlie già nate con questa pratica e a contribuire alla stigmatizzazione della omogenitorialità.. Esistono inoltre diverse criticità sulla possibilità concreta di verificare se siano effettivamente nate bambine e bambini all’estero, in particolare per le coppie di sesso diverso, che rappresentano il 90% delle coppie che usufruiscono alla GPA. La proposta si legge è varata già approvata dal Senato ed è in attesa del voto della Camera.

8) Immagini e suoni

Dove non arrivano le parole a volte arrivano le immagini, i suoni, le presenze. Un’immagine, un suono, una persona in uno studio televisivo, possono essere uno stimolo che rimane impresso molto più facilmente.

Quando si parla di persone LGBTIQ+ e di temi SOGIESC, bisogna sempre domandarsi quale è il contesto al quale ci riferiamo.

9) Dal Gay Pride al Pride

Gay Pride è Il nome storico della manifestazione dell’orgoglio omosessuale, in cui la parola “gay” si riferiva in senso molto ampio al movimento di liberazione sessuale (gay in inglese è un aggettivo che si riferisce tanto agli uomini quanto alle donne).

Pride, il nome attuale della manifestazione, che consigliamo di utilizzare, rappresenta l’orgoglio di tutte le identità LGBTQI+ e delle persone che sostengono la libertà e l’autodeterminazione delle identità.

10) Si dice Coming out o Outing?

Coming out

la persona dice o lascia intendere di essere omosessuale, bisessuale, transgender…”

“La persona rivela che un’altra persona che è omosessuale, bisessuale, transgender…”

Regola aurea

Infine, una semplice regola aurea che può sempre essere utile a risolvere molti dubbi, cioè chiedersi: come tratteremmo alcune notizie se non stessimo parlando di persone LGBTIQ+?

Bisogna poi tenere sempre conto che le persone LGBTIQ+ non vivono su un altro pianeta ma fanno senz’altro parte del pubblico di lettori e lettrici, per cui quando si parla di persone LGBTIQ+ evitare di riferirsi a quelle persone là e rivolgersi invece, anche, a voi che ci leggete.